In occasione delle celebrazioni del 10 febbraio, Giorno del Ricordo, la scrittrice Petra Di Laghi nel suo tour fara tappa a San Giuliano Milanese, a Mediglia e al Municipo IV di Milano. Il programma completo degli eventi del Comitato 10 Febbraio.

Al termine della Seconda guerra mondiale comincia l’esodo di

circa trecentomila italiani dell’Istria, di Fiume e della Dalmazia, terre di

confine sottoposte per decenni a catastrofi belliche, stravolgimenti di regimi

e nazionalità, capovolgimenti culturali e linguistici. Il libro ricostruisce

non solo le vicende che provocarono quello spostamento di massa dopo la tragica

stagione delle foibe e il passaggio di quei territori sotto il regime

jugoslavo, ma anche il lungo viaggio che i profughi dovettero intraprendere

verso la ricerca della normalità di una fissa dimora. Attraverso testimonianze

e documenti inediti si delinea il difficile percorso degli esuli nell’Italia

del secondo dopoguerra e all’interno dei Centri Raccolta Profughi sparsi in

tutta la penisola. In particolare, il volume analizza il programma

assistenziale che la provincia di Genova attivò dal 1945 fino al raggiungimento

di una residenza stabile nella seconda metà degli anni Cinquanta.

L’opera può

essere indirizzata ad un pubblico non informato sul tema dell’esodo e del

confine orientale grazie alla ricostruzione storica degli eventi e delle

vicende storiche dei territori della Venezia Giulia durante la Seconda guerra

mondiale e del clima in cui la maggioranza della popolazione italiana maturò la

scelta dell’abbandono.

Nodo centrale di

tutta l’opera è il tema dell’accoglienza e dell’assistenza offerta ai profughi

giuliano-dalmati nella società italiana del secondo dopoguerra, argomento

riguardante un periodo particolare della storia italiana. Per poter osservare da vicino tali dinamiche

viene esposta, come importante parte inedita, l'analisi delle iniziative

assistenziali attivate dalla città di Genova nei confronti degli esuli, nel

periodo compreso tra il 1945 e il 1955.

Grazie ai dati

reperiti dalla ricerca svolta presso l’Archivio di Stato di Genova, l’Archivio

storico del Comune di Genova, l’Ufficio territoriale del governo di Genova

(sezione Profughi ed equiparati) e presso la Biblioteca Universitaria di

Genova, il libro si configura dunque anche come utile strumento per

ricercatori e studenti che volessero approfondire l’argomento

dell’accoglienza dei profughi giuliani, con particolare riguardo per la storia

dei Centri Raccolta Profughi della Liguria.

Nell’arco di un

decennio, dalla fine della Seconda guerra mondiale fino alla metà degli anni

Cinquanta la comunità italiana dell’Istria, Fiume e Dalmazia quasi si dissolve.

Le cifre variano dalle 280.000 alle 350.000 persone, più di un quarto di

milione circa. Rispetto ai numeri è però l’aspetto totalizzante di quella dolorosa scelta.

Rispetto

ai diversi fenomeni di spostamento di

popolazione che coinvolsero l'Adriatico, l’esodo giuliano-dalmata si distinse

per le dimensioni nettamente superiori e determinò la scomparsa quasi totale

della minoranza italiana.

L’esodo istriano costituisce una spaccatura molto

evidente con il passato, rispetto agli spostamenti forzati avvenuti in

tutta Europa nel secondo dopoguerra e alle precedenti migrazioni di sloveni e

croati al termine della prima guerra mondiale. Secondo Raul Pupo, il fenomeno

determina: «la scomparsa dalle sponde adriatiche della forma specifica di

presenza italiana che lì si era costituita come ultimo atto di una vicenda

storica iniziata all'epoca della romanizzazione».

Gli italiani d’Istria, Fiume e

Dalmazia abbandonarono le sponde dell’Alto Adriatico per quasi il 90%

disperdendosi nel mondo e in particolare in Italia, dove vennero sistemati nei 109 Centri raccolta

profughi sparsi in tutta la penisola.

Nelle

diverse province italiane, oltre ai campi profughi governativi, si registrarono

anche altre soluzioni assistenziali - spesso molto precarie - quali alberghi,

dormitori, enti pubblici e alloggi collettivi gestiti privatamente.

Un esempio fu la città di Genova, per la natura

frammentaria della disposizione dei diversi rifugi assistenziali e dove

l’unico Centro Raccolta Profughi governativo era situato oltre il perimetro

urbano nella cittadina del Levante Ligure di Chiavari.

Nella sola Liguria coloro che vennero accolti e vi trovarono

residenza stabile furono 8.345, come rivela un censimento effettuato da Amedeo

Colella nel 1958 per conto dell'Opera per l'assistenza ai profughi

giuliano-dalmati e nella realtà genovese ben 6.530 provenienti dall'Istria,

Fiume e Dalmazia.

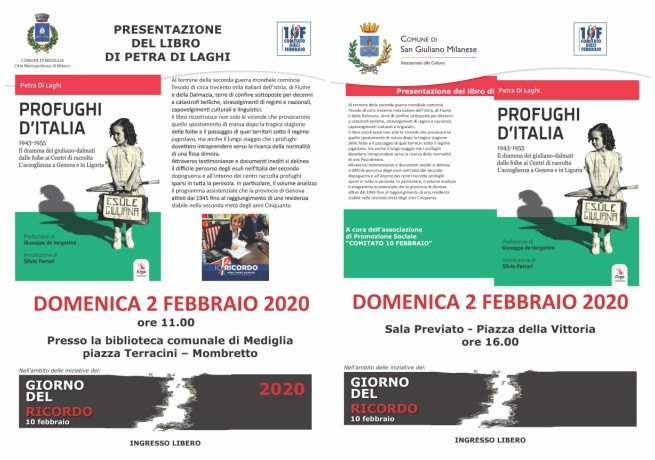

Programma presentazioni

VENERDI 31 GENNAIO

h.18.00

Milano, Regione Lombardia, Sala del

Gonfalone Palazzo Pirelli

SABATO 1 FEBBRAIO

h.11.00

Milano Zona 4

SABATO 1 FEBBRAIO

h.16.00

Cologno Monzese, Sala Pertini, Villa

Casati, Via Mazzini 9

DOMENICA 2 FEBBRAIO

h.11.00

Mediglia, Biblioteca, Piazza Terracini

Mombretto

DOMENICA 2 FEBBRAIO

h.16.00

San Giuliano Milanese Sala Previato -

Piazza della Vittoria

LUNEDI 3 FEBBRAIO

h.17.00

Milano, Sala Conferenze ANVGD, via Duccio di

Boninsegna 21/23

LUNEDI 3 FEBBRAIO

h.21.00

Sesto San Giovanni, Biblioteca, Villa

Visconti d'Aragona, via Dante 6Petra Di Laghi

(Genova, 1992) è laureata in Scienze storiche a Torino

con la tesi L’esodo giuliano-dalmata tra emergenza e accoglienza: il caso di

Genova (1945-1955). È specializzata in comunicazione storica e ha

approfondito la materia della formazione, gestione e conservazione di archivi

digitali in ambito pubblico e privato. Sul tema dell’esodo istriano e

sull’accoglienza dei profughi giuliani ha pubblicato vari articoli e tenuto

conferenze. Collabora con la libera associazione “Coordinamento Adriatico” ed è

membro del “Comitato 10 Febbraio”. Questo

volume è il frutto degli ulteriori approfondimenti e ampliamenti delle sue

ricerche sull’argomento.

Il

Comitato 10 Febbraio (

www.10febbraio.it), sorto successivamente

alla promulgazione della Legge 92 del 30 marzo 2004 istitutiva del Giorno del

Ricordo, raccoglie soprattutto cittadini italiani che, pur senza avere un

legame diretto o famigliare con le tragedie delle Foibe e dell’Esodo

giuliano-dalmata, si accostano con particolare sensibilità a queste pagine di

storia patria. Presente con i suoi Comitati in molte regioni d’Italia (Friuli

Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, Piemonte, Emilia – Romagna, Toscana, Umbria,

Abruzzo, Lazio, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna), il C10F collabora con

altre associazioni culturali, scuole ed amministrazioni locali interessate a

svolgere momenti di approfondimento sulla storia del confine orientale

italiano. Per non dimenticare è fondamentale che i più giovani studino la

storia con le sue luci e le sue ombre, con le contraddizioni e le vergogne,

perché è proprio agli studenti di oggi che è dato il compito di non dimenticare

mai più e di riattaccare le pagine strappate dal grande libro della storia

nazionale. Tuttavia non sono al centro delle nostre attività solamente le

dinamiche che condussero al massacro di 20.000 connazionali durante la stagione

di terrore delle Foibe ed al successivo Esodo di 350.000 istriani, fiumani e

dalmati, bensì anche la storia complessiva dell’italianità nell’Adriatico

orientale e le prospettive per la salvaguardia dell’identità italiana in quelle

terre. Nostro intento, infatti, è quello di fiancheggiare le associazioni della

diaspora giuliano-dalmata nella sensibilizzazione e nell’informazione

dell’opinione pubblica sulla storia plurisecolare di una regione italiana di

confine, da sempre connessa per lingua, cultura e tradizioni con la penisola

italica. In continuità con questa storia, che parla anche di convivenza con

altri popoli e culture fino alla stagione degli opposti nazionalismi della

seconda metà dell’Ottocento, è nostro intento interfacciarci con le Comunità

degli Italiani ancora presenti in loco, al fine di riallacciare un legame

culturale in nome di una riscoperta identitaria. Si tratta dell’identità

italiana dell’Adriatico orientale, che affonda le sue radici nell’Arena di Pola

e nel Palazzo di Diocleziano a Spalato, fiorisce nei leoni di San Marco che

decorano chiese, fortezze e palazzi nei secoli di dominio della Serenissima Repubblica

di Venezia dal Golfo di Trieste alle Bocche di Cattaro; quell’identità che

venne brutalmente offesa dal regime nazionalcomunista titino, e che oggi

vogliamo portare a nuovo splendore.

Newsletter

Newsletter  Pubblicità

Pubblicità  Redazione

Redazione